Una fosa común en el cementerio de Guadix era el último destino de un recorrido que comenzaba en la espartera de Benalúa y terminaba en la ermita de San Antón. Lugares que fueron testigos de piedra del particular vía crucis que sufrieron decenas de republicanos en tierras accitanas durante la represión de la posguerra. Una memoria que sigue viva en algunos accitanos y que ahora puede ser rescatada con la ayuda de las instituciones.

Francisco Parra, de 78 años, espera en su ciudad natal, Guadix, la publicación de su libro Memoria y recuerdos de un currante accitano, que dice ser la continuación de Mi cesta de mimbre, una obra sobre la memoria de su niñez, que aún recuerda perfectamente. “En aquellos años, vendía bollos y tortas en una cesta de mimbre, donde fui acumulando las historias que mis paisanos me iban contando”, relata Francisco, testigo de muchos apresamientos y fusilamientos en Guadix durante la Guerra Civil.

Un recuerdo que le llevó a indagar sobre el particular vía crucis que sufrieron los represaliados de la guerra en Guadix, una iniciativa que ha recogido el Ayuntamiento de Benalúa interesado en investigar la historia del campo de concentración que fue la espartera en la posguerra, con las ayudas que la Consejería de Justicia pone a disposición de todos los ayuntamientos andaluces.

El objetivo de esta iniciativa es recuperar la memoria histórica y otorgar el reconocimiento institucional y social a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra.

La primera estación del vía crucis era la antigua espartera de Benalúa, convertida en campo de concentración para los prisioneros durante los primeros años cuarenta. También en la azucarera San Torcuato de Guadix.

Aquellos que no conseguían un salvoconducto, iniciaban el paseo, esposados y camino de la ermita de San Antón, lugar donde tuvieron lugar muchos fusilamientos. Los cuerpos que allí quedaban los trasladaban al cementerio, a una fosa común que servía de lugar de enterramiento.

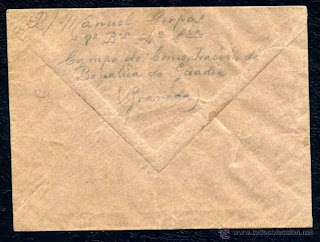

Aquellos que no conseguían un salvoconducto, iniciaban el paseo, esposados y camino de la ermita de San Antón, lugar donde tuvieron lugar muchos fusilamientos. Los cuerpos que allí quedaban los trasladaban al cementerio, a una fosa común que servía de lugar de enterramiento.Manuel Prendes nació en 1924 en Benalúa. Con apenas 15 años, hacía el trayecto casi a diario con su carro desde su casa a la espartera, donde su amigo, el teniente Miró, se encontraba detenido. Le llevaba el café a su amigo, pero también era el encargado de recoger los restos de comidas y de hacer la limpieza de los baños de los más de 200 prisioneros que calcula que hubo en este campo durante al menos un año entero.

También viajaba hasta la azucarera de Guadix, con el carro repleto de patatas para los presos que se encarcelaron allí, “y que estuvieron muchos años”. Recuerda también filas de presos que caminaban por la carretera de Guadix a Benalúa, custodiados por soldados, camino de la espartera. Manuel habla de los que consiguieron el preciado “aval” para ser liberados, pero también recuerda fusilamientos de vecinos de Benalúa en los años de la posguerra.

Francisco Parra, nacido en Guadix en 1926, también fue testigo de muchos paseos, pero recuerda uno en especial, el de un hombre esposado que lloraba suplicando a su paisano que, “por sus hijos”, no lo mataran. “Lo más duro fue que yo no conocía al prisionero, pero sí a quién lo llevaba esposado hacia la ermita de San Antón, otro paisano accitano que había delatado a su vecino, probablemente por antiguas rencillas, y el hecho de ser de izquierdas era motivo sobrado para poder apresarlo y ejecutarlo”, según opina Francisco.

Otro de sus recuerdos vivos es el de su amigo Miguel Pujada, El Colorines, que fue ejecutado en Guadix. El Colorines era el que elaboraba las tortas y bollos que él vendía, “mi maestro, mi patrón y mi amigo”. Murió en agosto de 1939, fusilado, en la ermita de San Antón. Su esposa, Aurelia, conservaba alguno de los escritos que Miguel enviaba a su mujer, ocultos en la cesta de la comida durante su cautiverio en la ermita, y que los recoge Francisco en su libro Mi cesta de mimbre.

(…) Los muros fueron testigos mudos de torturas y pocos son los accitanos que sí recuerdan lo que allí vieron o llegó a sus oídos, manteniendo viva la memoria de los seres queridos que allí murieron, “en la peor de las muertes, humillados, deshonrados y una gran mayoría sin un tribunal legítimamente constituido que los juzgase con dignidad”.

Muchos fueron paseados porque un día hubo un disgusto por cosas de novias, rencillas familiares, represalias o simplemente porque figuraron en uno u otro partido y no habían podido conseguir el “aval”. Francisco dice que “es preferible no señalar los nombres de estos justicieros, para que los jóvenes de hoy los sigan ignorando, tanto el de los fallecidos como el de los pocos que aún quedan vivos”.

Pero lo que no se debe olvidar es la historia de lo que allí pasó. Prisioneros, procedentes de toda España, estuvieron encarcelados en la espartera de Benalúa, una fábrica de pasta de esparto para papel que conserva entre sus ruinas huellas de lo que fue aquel campo de concentración. Rastreando en su interior, todavía se pueden distinguir los habitáculos empleados como celdas o los disparos de fusil, según comenta Mª Ángeles Pérez, teniente alcalde de Benalúa.

Tantos fueron los presos que allí llegaron, que hubo que habilitar parte de la fábrica azucarera San Torcuato de Guadix. Allí fueron interrogados, no sin recibir torturas. Muchos de los que superaron los castigos y fueron liberados, quedaron marcados por la dura experiencia. Pero los que no pudieron volver a casa, salieron de la espartera camino de la Venta Eritaña, y de allí, como última estación del vía crucis, a la ermita.

Francisco aún recuerda las voces que durante la noche y la madrugada escuchaba procedentes de la ermita. Dos palabras que todavía resuenan en su cabeza: “¡Centinela, alerta!”. Tampoco olvida el desfile de madres, esposas e hijos que diariamente iban a llevar la comida a sus familias encerradas en la azucarera y San Antón. “Lo más triste es cuando llegaban a la ermita con el cesto de viandas y el guardián les decía que ya no era preciso, que esa misma mañana había fallecido”.

Una escena la recuerda Francisco con especial conmoción. Fue la de una niña de corta edad que iba a llevar la comida a su padre cuando un día alguien le dijo, señalando al camposanto, “que su padre ya había cambiado de sitio”.

Francisco Martínez nació en el barrio de San Miguel hace 84 años. Conversando en el Centro de Día de Mayores de Guadix, recuerda ver los primeros paseos el mismo año en que comenzó la guerra, pero también fusilamientos en las mismas calles de su barrio. A su amigo Rafael lo mataron “en las mismas escaleras del palacio del Obispado, donde se encarceló a los primeros presos”.

También hubo capturas de maquis que se ocultaron en la sierra huyendo de la detención por pequeños robos o tener delitos pendientes con la justicia.

Ningún ayuntamiento de esta comarca posee documentación alguna sobre los represaliados que pasaron por este campo tras la guerra, pero muchos de los que allí estuvieron encarcelados han vuelto en busca de un documento que pueda testificar oficialmente la existencia del campo de concentración, con el fin de que puedan solicitar, como prisioneros de guerra, la indemnización que el gobierno central y algunas autonomías conceden en estos casos.

0 comments:

Publicar un comentario