Vagando por las calles del Albayzin, nos sentimos invadidos por una paz inefable y divina que fluye de todo y se nos adentra en el alma, sahumándola con un aroma placentero y enervante. Ha quedado muy lejos de nosotros el tráfago bullidor de la ciudad moderna. La algarabía estridente del gentío y de los vehículos no nos atolondra ya los oídos los ojos pueden gozarse serenamente en el azul de los cielos, anchos y radiantes, libres de que los cables los rayen con trozos de insolente prosaísmo.

Diriase que el tiempo ha detenido su curso para dormirse beatamente, a la sombra de un bancal coronado de pomposa verdura. Nuestra alma remansa también sus inquietudes, y apenas si anhela algo que no sea etéreo e inmortal. Todo lo que encontramos a muestro paso, un rígido ciprés tendiendo a la altura tras unas tapias blanco-azules, unas celosías, un escudo verdinoso ornamento de solariego casón nos infunde dolor por lo que fue y temor por lo que ha de ser.

Si pudiésemos vivir un momento que no pasase nunca, en que la corriente de las cosas remontase su carrera inexorable para deleitamos de nuevo con el cabrilleo cegador y el deslizar sonoro de aquéllas ondas que creíamos idas para siempre. Al pasar por una calle en silencio, hemos divisado una estancia encantadora. Una estancia donde no hay ningún reloj que, con su tic-tac implacable, despierte dormidas ansias y acalladas impaciencias.

Una estancia que tiene una gran ventana paramentada de madreselvas y geranios, que da sobre un jardín. Una estancia donde hay unos cuadros viejos y unas cornucopias, y unos libros... Todas las tardes leeríamos nosotros alguno de ellos, de vez en cuando levantariamos la vista para apacentarla en el huerto que tras la reja florida nos brinda el espejo rumoroso de una alberca bordeada de macetas, el perfume de unas rosas, el gorjeo de un pajarico encaramado allá en las camas de un árbol frutal, unos cipreses alzan sus copas verdinegras y escuetas con cierto monacal empaque en un rincón un mochuelo parece mirarnos con sus pupilas extrañas, redondas, como de fuego. La yedra trepa por un muro, y en maridaje gozoso con ella, muestra sus capullos trinfalmente un rosal, por entre unos tejadillos, y resaltando en la lejanía azul, despliega la Alhambra su perfil rojizo y evocador.

El atardecer nos sorprende en esta lectura sosegada y en esta visión aquietadora. Una viva emoción se ha apoderado totalmente de nosotros. El crepúsculo da a todo un suave matiz anaranjado que, a poco, se hace más encendido, luego se apacigua el ígneo fulgor, y después, las cosas tienen una dulce tonalidad violeta. Los colores fuertes pierden su vivacidad, los contornos se desvanecen en una neblina sutil los lirios que esmaltan el suelo son ahora más cárdenos que nunca. En el horizonte arden todavía unas nubes, la alberca refleja el cielo enrojecido, y el agua parece sangre por su cristal tembloroso ha cruzado un instante la sombra de un pájaro.

El sol ya se ha ido; los cipreses ostentan aún unas caperuzas bermejas que se esfuman al fin; las sombras han acabado por invadirlo todo. En muestra habitación no queda cosa alguna, parece que todo se fue con el día; las cornucopias, los cuadros, los sillones, la cómoda, la estantería, envueltos en tinieblas, no nos dicen nada, los espejos no recogen ya los raros colores del huerto que pretende avasallar la reja, introduciendo las flores por sus hierros labrados. En el cielo donde se apagaron por completo las purpúreas llamaradas crepusculares, tiembla un lucero.

Hemos cerrado el libro, dejando antes entre sus páginas descoloridas la cinta de un registro. La brisa embalsamada nos trae la vibración, majestuosa y cristalina de unas campanas, otras campanas más alejadas suenan también cristalinas y majestuosas, hallando en muestro espiritu un eco de religiosidad y fe..

Por la ventana, enguirnaldada penetra, como antes, como siempre, la fragancia de las celindas y el sonar del surtidor.

Granada, 1915.

|

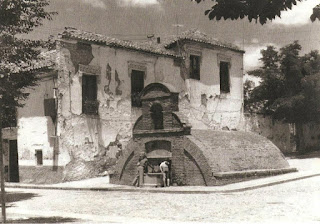

| Aljibe de Trillo |

Si pudiésemos vivir un momento que no pasase nunca, en que la corriente de las cosas remontase su carrera inexorable para deleitamos de nuevo con el cabrilleo cegador y el deslizar sonoro de aquéllas ondas que creíamos idas para siempre. Al pasar por una calle en silencio, hemos divisado una estancia encantadora. Una estancia donde no hay ningún reloj que, con su tic-tac implacable, despierte dormidas ansias y acalladas impaciencias.

Una estancia que tiene una gran ventana paramentada de madreselvas y geranios, que da sobre un jardín. Una estancia donde hay unos cuadros viejos y unas cornucopias, y unos libros... Todas las tardes leeríamos nosotros alguno de ellos, de vez en cuando levantariamos la vista para apacentarla en el huerto que tras la reja florida nos brinda el espejo rumoroso de una alberca bordeada de macetas, el perfume de unas rosas, el gorjeo de un pajarico encaramado allá en las camas de un árbol frutal, unos cipreses alzan sus copas verdinegras y escuetas con cierto monacal empaque en un rincón un mochuelo parece mirarnos con sus pupilas extrañas, redondas, como de fuego. La yedra trepa por un muro, y en maridaje gozoso con ella, muestra sus capullos trinfalmente un rosal, por entre unos tejadillos, y resaltando en la lejanía azul, despliega la Alhambra su perfil rojizo y evocador.

El atardecer nos sorprende en esta lectura sosegada y en esta visión aquietadora. Una viva emoción se ha apoderado totalmente de nosotros. El crepúsculo da a todo un suave matiz anaranjado que, a poco, se hace más encendido, luego se apacigua el ígneo fulgor, y después, las cosas tienen una dulce tonalidad violeta. Los colores fuertes pierden su vivacidad, los contornos se desvanecen en una neblina sutil los lirios que esmaltan el suelo son ahora más cárdenos que nunca. En el horizonte arden todavía unas nubes, la alberca refleja el cielo enrojecido, y el agua parece sangre por su cristal tembloroso ha cruzado un instante la sombra de un pájaro.

|

| Aljibe de San Nicolas |

Hemos cerrado el libro, dejando antes entre sus páginas descoloridas la cinta de un registro. La brisa embalsamada nos trae la vibración, majestuosa y cristalina de unas campanas, otras campanas más alejadas suenan también cristalinas y majestuosas, hallando en muestro espiritu un eco de religiosidad y fe..

Por la ventana, enguirnaldada penetra, como antes, como siempre, la fragancia de las celindas y el sonar del surtidor.

Granada, 1915.

MELCHOR FERNÁNDEZ ALMAGRO